野口 淳(公立小松大学次世代考古学研究センター特任准教授・日本担当理事協会顧問)

前回、文化財DXの基本について解説しました。

非デジタルの記録類のデジタルスキャン、使用機器のデジタルへの移行(=デジタル化)をベースに、「暮らしや社会に変化をもたらす」ことがDXであるとしました。

その一例として、埋蔵文化財の発掘調査の効率化を挙げました。作業効率の向上は、作業量・時間の軽減、それによる担い手不足の解消など、私たちの暮らしにプラスの変化をもたらします。

しかし個別の作業手順をバラバラにデジタル化するだけではかえって非効率になってしまう場合があります。

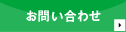

図1は、発掘調査現場から整理作業に至るまでの様々な作業工程を個別にデジタル化した場合を示しています。工程ごとに異なる機器やソフトを導入すると、ファイル形式の変換が必要になります。また全工程を一貫してデジタル化しないと、非デジタル記録のスキャンや、非デジタル工程のための印刷が必要になります。異なる状態・形式のデータ・情報を重ね合わせる際の、データ変換や位置情報の入力などの手間も生じます。

このように整理されていない工程は、手順の複雑化を招きます。その結果、全体を把握している特定の作業者に作業が集中、手離れが悪くなり、結果としてボトルネックが生じます。

これを改善するためには、業務・工程の棚卸しと効率化が必須となります。

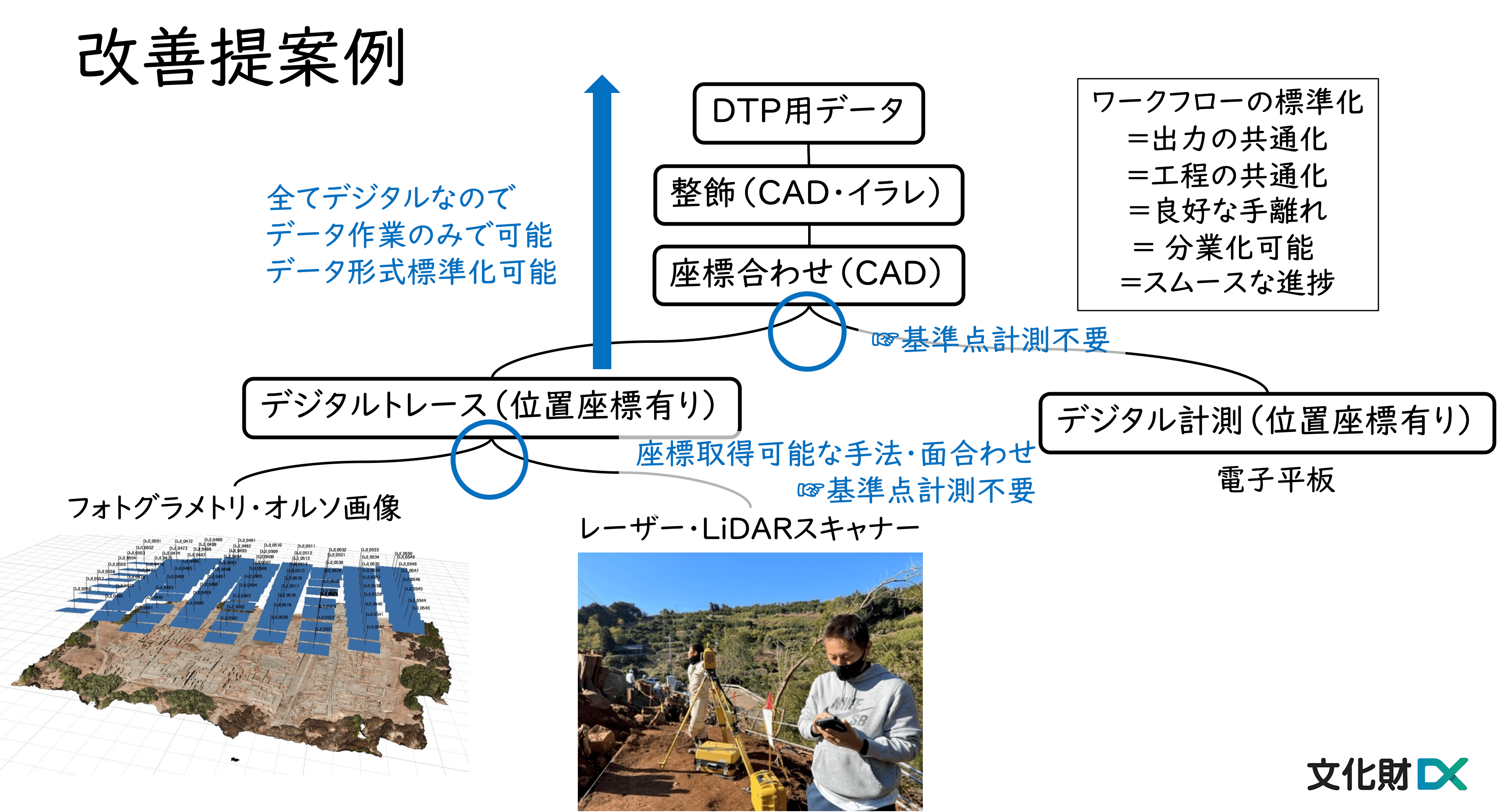

改善提案例を図2に示します。全ての計測・記録をデジタル機器使用に移行、位置座標を保持するようにし、異なるシステム・ソフトでも利用可能な標準・互換形式のファイル形式に統一します。これにより複線化した工程を一本化でき、途中のデータ変換や出力の工数を減らせます。

さらにデータ、機器・ソフトの設定、作業手順の標準化を進めると手離れが良くなり分業化が可能になります。

課題としては、機器、ソフトの導入コストが挙げられます。しかし従来のまま、または中途半端なデジタル化より効率化することで、時間・労働コストは低減するでしょう。

また業務の効率化は、全体コストの低減といった経済的側面だけでなく、業務量の低減や集中の緩和などによる労働環境の改善にもつながります。

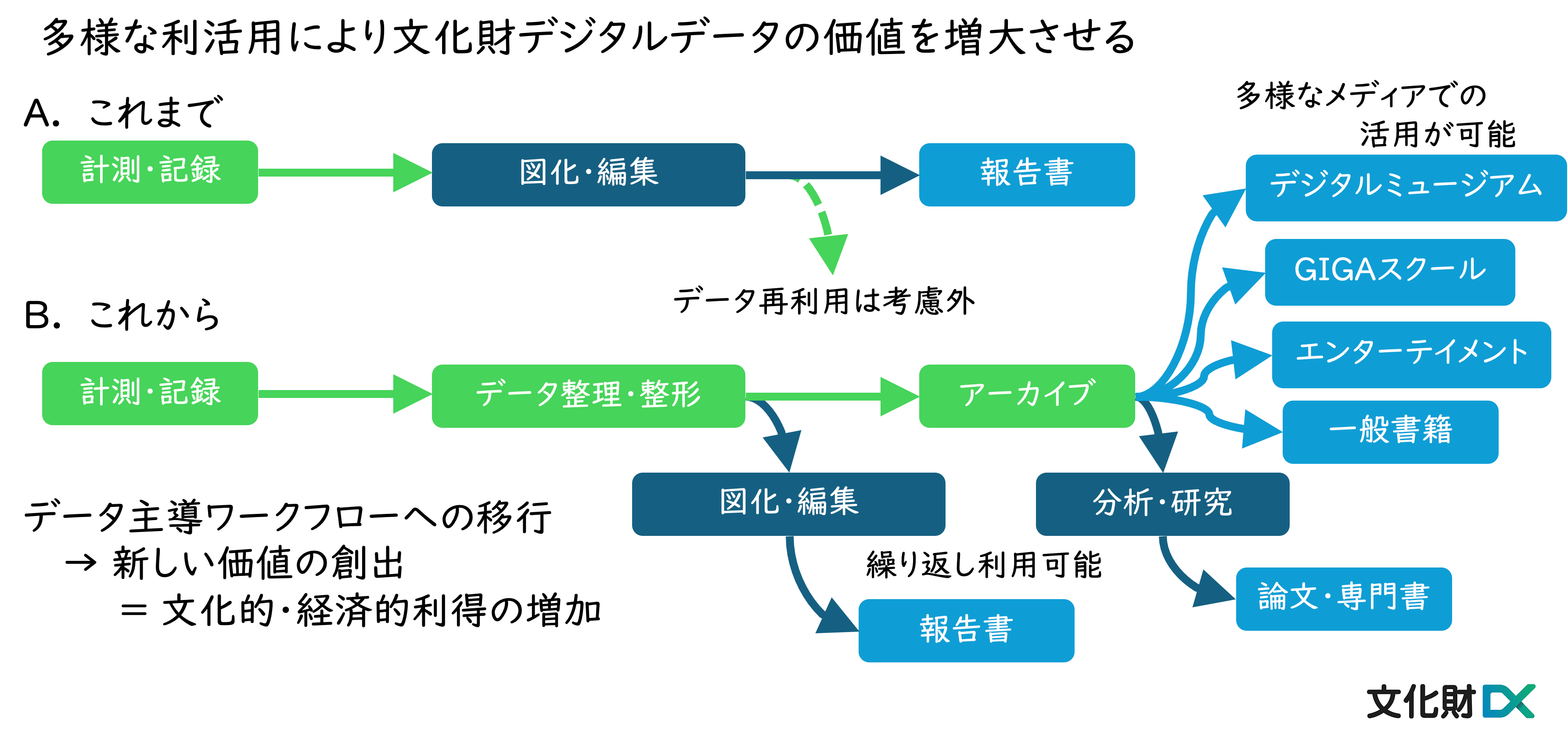

また一貫したデジタル化とデータの標準化は、発掘調査現場の効率化にとどまらず、利活用における可用性の増加にもつながります。繰り返し利用が可能な状態でデジタルデータが提供されると、様々な分野での利活用が容易となり、そこからあらたな知識や価値が生み出されるでしょう。

なお幅広い利活用のためには、オープンなライセンスでの提供、データ・情報の信頼性を担保する流通の仕組みなども重要です。これについてはあらためて検討したいと思います。

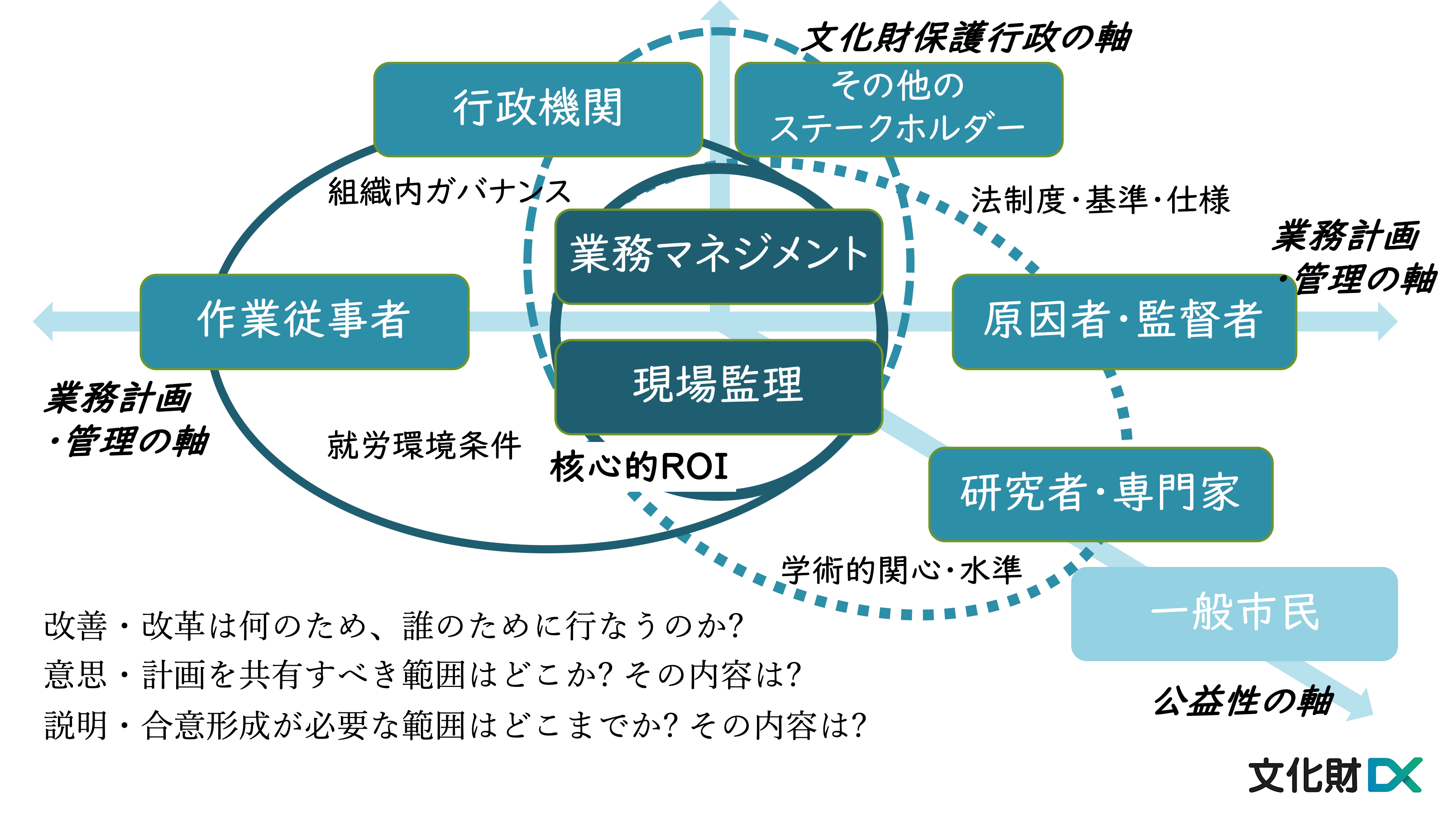

ここまで、埋蔵文化財発掘調査における記録を例に文化財DXの一例を検討してきました。もちろんこれは文化財全般に適用可能なものです。そしてその効用は、文化財関連業務の一次的な関係者だけでなく、広く一般市民にまで及ぶものとなります。重要なのは効率性の追求だけでなく、文化財と私たちのくらす社会との関わりにおける様々な要素により良い変化をもたらすことです。文化財DXの推進は、技術や学術的専門性だけにとどまらず、社会全体との関わりの中でデザインされる必要があるでしょう。